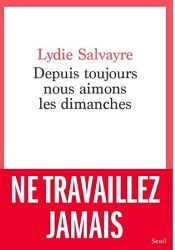

Editions du Seuil - 2024

samedi 13 avril 2024 par Alice GrangerPour imprimer

Voici une vigoureuse leçon d’insoumission que nous offre Lydie Salvayre. Elle qui est née dans une famille espagnole qui a fui la dictature de Franco en sait sûrement long sur la dictature du travail qui culmine dans la société marchande mondiale et la convoitise de devenir nanti qui a colonisé les humains, rendant efficace, pour l’aliénation générale, la carotte du pouvoir d’achat.

Voici une vigoureuse leçon d’insoumission que nous offre Lydie Salvayre. Elle qui est née dans une famille espagnole qui a fui la dictature de Franco en sait sûrement long sur la dictature du travail qui culmine dans la société marchande mondiale et la convoitise de devenir nanti qui a colonisé les humains, rendant efficace, pour l’aliénation générale, la carotte du pouvoir d’achat.

Si « nous » aimons depuis toujours les dimanches, écrit-elle comme si elle se faisait la tête de proue d’humains qui rêvent d’un autre monde et trouvent envers et contre tout une issue, c’est que le dimanche, il est possible de « sentir que notre corps est chaud, sensuel, qu’il bat, qu’il est vivant », bref c’est le corps sensoriel, universel, libre, d’un poète, et il est « parfaitement improductif ». Une longue semaine de travail (salarié, donc ce « travail des autres », réduits à de la ressource humaine, qui est « un trésor ») l’avait refoulé. Le dimanche, il est renaissant. La semaine besogneuse n’a pas réussi à le harasser à mort, en ne cessant pas d’appuyer sur « ON » ! Lydie Salvayre, si elle fait retentir notre amour du dimanche, où le corps des poètes que nous sommes tous restés, indemne en soi, renaît, c’est bien sûr pour s’éveiller aux bruits de la naissance du jour, « les chuchotements de nos jardins secrets », mais surtout pour « demeurer longtemps plongés dans nos pensées », que le travail d’esclaves n’a pas réussi à anéantir : elles ne cessent de revenir, comme dans un jour chaque dimanche naissant ! Bonheur d’échapper au contrôle, comme, enfants, à un contrôle de math. Plaisir de la lecture, d’être nourri par du verbe prédécesseur nous accueillant dans un autre monde. « Autant de révélations délicieuses que nous cesserons de chercher le restant de nos jours ». Tellement la liberté de penser de soi-même a besoin du passage de flambeau de ces prédécesseurs livresques, de ces récits de vie qui racontent le largage d’amarres possible, pour que soi-même, nous rajoutions notre chapitre absolument singulier de la même insoumission victorieuse.

La paresse, écrit Lydie Salvayre, est en effet un art, très poétique, et donc mettant en acte un art de l’incarnation. Tout le contraire d’une « mollasserie poisseuse ». C’est une « manière heureuse et chérie des poètes de résister aux mandements que le monde marchand nous inflige avec son ventre énorme et ses dents carnassières ». La paresse est l’art de l’insoumission. Et c’est, dit-elle, une philosophie. Alors, les rêves se mêlent à nos pensées. Et nous nous sentons « en amitié avec nous-mêmes », alors que la semaine harassante de travail salarié, ce travail des autres qui est un trésor, donne tellement l’impression de ne plus nous appartenir. La paresse du dimanche donne la possibilité de nous concevoir « autres », de constater que « le monde pour lequel nous œuvrions n’était nullement le nôtre », que nous ne pouvions pas jouir des biens que nous produisions. Bref, d’arriver au jugement que notre travail n’avait pas d’autre but que celui de créer pour d’autres les conditions d’un état de nanti de tout, en gagnant en échange le statut de consommateurs bien anesthésiés. Et alors, ce jugement, lorsque par miracle il est possible, plonge dans un état de dégoût et de honte de notre servilité, de soi-même. Mais le dimanche, nous retrouvons des mots neufs, nous ouvrons un recueil de poésie, des poètes nous accueillent avec leurs recettes de vie. Avec leur verbe, nous avons à nouveau accès à nos mélodies secrètes, « nos rythmes intérieurs », nous pouvons « aller voir ailleurs si j’y suis ». Nous ne nous laissons pas acheter ! Nous nous écartons de la vie engluée, nous arrachons « ce mouchoir de dégoût que le travail contraint nous enfonce dans la bouche ». Dans la situation actuelle, « paresser, c’est désobéir ». C’est « fausser compagnie aux mensonges mielleux », être lucides sur « l’amoindrissement par le labeur de nos forces mentales ». Les pensées vagabondent, s’envolent vers un ciel inconnu. Tout le contraire d’une « inertie de l’esprit ». Elle ouvre à la puissance critique de la pensée, parce que la paresse offre les conditions propices à son enfantement. Pour qu’elle s’envole. Enfreignant « les règles qui colonisent nos consciences », nous circonviennent de partout pour tout anticiper. Alors, cette capacité de penser qui surgit de la paresse épouvante ! Surtout ces apologistes-du-travail-des-autres qui se croyaient les maîtres du monde, et qui pensaient efficace, voire toute-puissante, la convoitise de l’état de nanti qu’ils avaient envoyée coloniser l’humanité entière et la planète. Carotte du pouvoir d’achat, afin d’accroître leur pactole ! Culte de cet état-là, le « fin du fin », qui avait emplit toute la vie de ces apologistes-du-travail-des autres, excommuniant tout autre voie, toute l’aventure humaine étant soumise au monde marchand, qui pourtant conduit jusqu’au désastre.

Finalement, les cervelles, mêmes celles des jeunes, ne s’avèrent pas si niaises ! Les poètes largueurs d’amarres ne sont pas morts. Même si la paresse, les apologistes-du-travail-des-autres la voit comme « une abominable menace », parce qu’ils ont peur de voir disparaître « leurs yachts, leurs coachs, leurs manoirs de vingt mille carrés, leur opulence obscène, leur troupeau de domestiques, leur pipeline Droujba, leurs multinationales géantes, leur cure de thalasso en Toscane, leurs chiens de race, leur provision d’amis célèbres, leurs gardes du corps muets, leurs objets d’art d’un pris somptuaire, leurs chevaux de course, leurs comptes en banque au Luxembourg ou aux îles Caïmans », etc. Ah la valeur du travail ! Un antidépresseur naturel aussi efficace que l’Anafranil ! Alors qu’au contraire, tous unis pour le travail comme l’entendent ces apologistes-du-travail-des-autres, c’est être « tous unis pour la dévastation de la planète ».

Ces « apologistes-du- travail-des-autres, le peuple, ils le considèrent « comme une force tout juste bonne à boulonner et qu’ils traitent avec moins d’attention qu’ils n’en consacrent à leur godasses » ! En feignant de penser à eux, parce qu’il s’agit de les épuiser « avec modération, alors quelques jours de congés, ça les requinque… Il faut bien veiller au matériel humain… Même si c’est du matériel substituable ». Il y a tant de pièces de rechange ! Et les vieux finissent en déchets qui doivent rester invisibles dans les Ehpads. Sinon, pour rendre la vie plus anesthésiée à ceux qui sont réduits à des ressources humaines, moins douloureuse (quelqu’un a dit que la douleur était démocrate), la pharmacologie a tout ce qu’il faut, comme le Tramadol, mais aussi les anti-dépresseurs comme les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. Ou bien la télé.

Lydie Salvayre met en lumière combien la surproduction qui enrichit les apologistes-du-travail-des- autres est suicidaire à la fois pour la qualité poétique de vie et pour la planète Terre unique dans l’univers à être propice à la vie et en passe de ne plus l’être. Désastre environnemental et climatique, mais aussi les images circonvenant de partout qui « se substituent au vécu de chacun » en empêchant tout accès direct aux choses sensibles terrestres sans prix, de même la pollution sonore tue le silence si vital pour vérifier en l’écoutant que nous avons échappé à la circonvention généralisée des incapables que nous serions, la surproduction d’excitations émotionnelles épicées, chaque jour son scoop, nous plonge dans un présent perpétuel abolissant notre mémoire, la pléthore d’excitations, de stimulants, en saturant notre sensibilité, nous rend inaptes à la beauté sans prix, à l’inattendu, à l’inespéré, à l’improbable, aux surprises, au nouveau, à l’inconnu, à l’ouvert, bref empêche que pour nous chaque matin soit un jour naissant et poétique parce qu’un viol de notre imaginaire est incessant, parce que des propagandes racoleuses nous plongent toujours plus dans l’addiction à la consommation, crétinisation des masses. Cette surconsommation, écrit Lydie Salvayre, éreinte notre terre, qui semble avoir atteint le terme dépassé d’une gestation de consommateurs qui ont pillé ses ressources, rendu impossible à ses équilibres de se rééquilibrer, mais qui se révolte en ayant enclenché une procédure d’apoptose, les apologistes-du-travail-des-autres entraînant ses ressources humaines retenues en servitude dans le même « après moi le déluge ». Le cap est le pire.

Pourtant, la logique de la contradiction a de la ressource. Lydie Salvayre excelle à montrer que si « depuis toujours nous aimons les dimanches », - enfin depuis que les apologistes-du-travail-des-autres, par la carotte du pouvoir d’achat, a su persuader les humains à la servitude volontaire du travail -, c’est « grâce » à la semaine et le salariat comme l’esclavage moderne. Le dimanche, les humains peuvent arriver au jugement que c’est le travail qui déprime, brise, humilie, lobotomise, bicéphalise. Alors, il faudrait être ambitieux ? Les apologistes-du-travail-des-autres disent ça, veulent des ambitieux visant la carrière, les fonctions, la montée dans la hiérarchie du travail, parce qu’ils ont l’œil rivés à leur magot, et qu’ils tremblent que la carotte du pouvoir d’achat perde de son pouvoir. Et pourquoi ? Parce que la paresse du dimanche, en laissant la possibilité de penser librement, fait arriver au jugement sur les conséquences de ce travail dont le but est le profit monstrueux de ces apologistes : c’est-à-dire « ce qui nous est refusé d’être ». Une vie de qualité, poétique, libre, non circonvenue de partout, anticipée de partout, prenant les commandes dans le cerveau.

Qu’est-ce qui « nous était refusé d’être » ? Mais d’abord, qu’est-ce que nous refusons d’être ? Eh bien, d’être pris dans cet activisme frénétique, ces « prédations », cette « obsession de la productivité », bref cet « attrait pour le désastre » infligé « par une économie marchande » qui vampirise tout. Nous refusons leur « méga-machine à sous », qui nous inocule « insidieusement des goûts, des besoins, des désirs » qui sont des « excitations psychiques et sensorielles délibérément infligées », qui « nous pénètrent » et se font passer pour notre oxygène. Tandis que nos paroles sont méprisées, rencontrent leur surdité. Mais Lydie Salvayre, avec son franc-parler admirable, ne se laisse pas faire, elle contre-attaque face à cette surdité volontaire. Elle rétorque que « nous » ne sommes pas stupides au point de récuser tout travail, puisqu’il faut bien vivre. Mais est-ce vivre, que de travailler pour les « apologistes-du-travail-des autres » ? Est-ce vivre que de travailler pour « remplir les coffres » de quelques « profiteurs qui pétaient dans la soie » ?

Elle annonce : « nous » allons travailler pour « le strict nécessaire ». Pour ce « travail-patience », quinze heures par semaine seront suffisantes, et le reste sera fait par l’IA ! Comment vivre, lorsque le temps de vivre est toujours empêché, différé ? Et si le cerveau est abasourdi par les gestes automatiques, si la fatigue est toujours recommencée, si le monde est gris, si les jours se ressemblent ? La violence que c’est, cette banalité du travail qui réussit à bannir tout ce qui n’est pas le travail, ne laissant que des plaisirs furtifs dérobés, et expédier la tonne de choses à faire à la maison, puis s’affaler.

Alors, le dimanche, ça sert d’abord à reconstituer « la puissance motrice », non pas un temps mort parce qu’improductif, mais parce que c’est un temps pour respirer, se retrouver, descendre dans « nos gouffres », réfléchir, se délivrer de « soi-même » si servile, observer le monde, prendre le temps de regarder un oiseau, bref d’être poète, de renouer le contact avec les choses sensibles, la beauté sans prix. A condition bien sûr de ne pas se faire prendre par les « divertissements vendus avec tout le bluff lyrique afférent » qui poursuivent l’asservissement en donnant l’illusion que nous avons été libres de les choisir ! Les dimanches que depuis toujours nous aimons, c’est autre chose, c’est un temps de liberté intérieure, de résistance absolue, d’insoumission, de largage d’amarres, un « temps de pause intime », « un temps de paix essentielle » disait Paul Valéry cité par Lydie Salvayre. Un temps où le cerveau n’est pas bicéphalisé par les apologistes-du-travail-des-autres. Un temps « de repos dans l’absence, une vacance bienfaisante qui rend l’esprit à sa liberté propre ». Un temps où « je » réussit vraiment être « un autre ». Un temps de la poésie, où goûter « au simple bonheur d’être ». Temps où nous nous rejoignons là où nous nous étions attendus. Et « écouter la mésange zinzinuler sans fin ». Le slogan préférer de Lydie Salvayre est : « Travailler moins pour lire plus ». Et aussi, pour les plaisirs sensoriels. Comme les plaisirs de la table, en imitant Gargantua. Envahir lentement notre être, l’épanouir, l’adoucir. « Cueillir des baies sauvages dans une joie sauvage ». S’être échappé de la circonvention générale pour retrouver le contact direct avec les choses auxquelles le marché ne donne pas de prix.

Les apologistes-du-travail-des-autres ont la trouille de la paresse, parce qu’elle est en effet le meilleur moyen, comme le dit Lydie Salvayre, de se battre, d’arriver au jugement sur la lente noyade de nos vies. Et de commencer à apercevoir une issue, d’abord en nous interrogeant sur notre lien au monde, et le voir de plus en plus inhabitable, et donc se demander que faire, pour le rendre plus propice aux humains sans exception, pour que chaque vie en vaille une autre, pour que chacun retrouve les couleurs, la beauté, le sans prix, bref la lumière naissante. Se demander comment s’accueillir les uns les autres dans cette vie nouvelle de Dante, comment avoir intellect d’amour. Bref, la paresse, ça permet de réfléchir à comment, sans calcul, nous rassembler, nous rendre présents aux autres et à nous-mêmes, et aussi à comment s’incarner. Comment être pleinement « vivants dans un destin commun » ? Non pas une extension du domaine de la lutte, mais une extension du domaine des dimanches, c’est-à-dire d’un largage d’amarres d’avec ce qui, avec la carotte du pouvoir d’achat, nous circonvient, tels des incapables, juste en ayant mis en nous la convoitise infantile de l’état de nanti.

Et il ne s’agit pas, dit Lydie Salvayre, de jouer le rôle de meneurs. Mais d’une insurrection de l’autre en soi, poète, qui veut vivre, et qui est un être universel. Alors, à partir de ce non-renonçable en soi, chercher « à tâtons, les yeux ouverts dans la pénombre, à humaniser les vies que l’on nous fait et qui ne sont que de foutues saloperies de vies », sur une planète qui va au désastre, l’avenir étant assassiné.

Alors, elle le déclare, désormais, « nous déciderons… du sens à lui donner », à ce travail. Nous « l’organiserons librement », nous ne nous reconnaissons pas dans cet humain qui serait « incapable d’imaginer de liberté hors de celle de s’enrichir ». Finalement, les dimanches, la paresse, le largage d’amarres intérieur pour retrouver l’autre que « je » est, c’est se laisser pousser les ailes. Consommer, ce n’est pas le bonheur !

Lydie Salvayre témoigne d’une autre sorte de travail. Commençant par le travail que c’est de mettre fin à celui qui décérèbre et mène la planète au désastre. Les gains sont immédiats : la pollution est stoppée, celle de l’environnement et celle des âmes ; les frais médicaux diminueraient incroyablement, plus de burn-out, de dépressions, de suicides, de douleurs. Nous travaillerions pour ne pas penser que nous sommes mortels, pour nous donner le cœur de marcher jusqu’au soir ? Absurde, puisque ce travail pour les profits des apologistes-du-travail-des-autres, c’est ça qui est déjà le néant ! Le gain de cette autre sorte de travail, qui commence par l’insoumission à ce travail d’esclaves, c’est déjà de retrouver l’être sensoriel qui est universel en l’humain, le poète, qui n’est plus hypocrite, dédaigne les intrigues, fait de nous d’excellents convives aimant bavarder, ayant du charme, des mœurs agréables. Bref, la paresse est l’autre nom de la sagesse. Qui s’insurge contre le fait que des enfants, « entassés dans des gourbis infects aux portes des grandes villes », grandiront « sans avoir jamais vu un écureuil, un papillon, une rivière, un lilas ». Bref, n’aura jamais eu accès à la poésie, à une vraie terre natale.

L’autre sorte de travail sera poétique. Ludique. Les femmes seront les égales des hommes, les aventures amoureuses n’étant plus régies par les « lois du mariage basées sur l’amour commercial qui vous enferme et vous éteint en moins de deux ». C’est parce que le capitalisme met à mal les forces et les savoirs qu’il empêche des formes absolument nouvelles de travail, qui conduisent à l’épanouissement de ces forces et à vie en harmonie.

Cette religion du progrès a-t-elle oublié que les Grecs s’en déchargeaient sur leurs esclaves ? Et devrait-on remercier pour des miettes ?

Lydie Salvayre rappelle que Nietzsche avait bien vu quelle était la fonction masquée du travail, à savoir « la domestication et le contrôle social de masse » le plus efficace, faisant que « l’heure du grand contrôle universel a sonné ». Parce que le travail soustrait à la réflexion, à la méditation, aux rêves, et surtout, avec l’argent gagné, met à portée de mains des satisfactions faciles où le consommateur fonce tête baissée.

En réalité, la paresse est une forme de travail. Celui de l’insoumission, en laissant le poète en soi reprendre ses droits, se mettre debout autrement, larguer les amarres d’avec tout ce qui circonvient par la pléthore d’objets barrant l’accès aux choses sans prix, à la beauté, au nouveau.

Lydie Salvayre vient à notre rencontre par sa belle et vigoureuse et insolente leçon d’insoumission. Elle bouscule, elle offre des leçons de largage d’amarres d’avec la dictature du travail sous le joug des apologistes-du-travail-des-autres réduisant les humains à des ressources humaines. Elle nous amène au jugement à propos de notre acceptation de l’ennemi, si bien qu’une nouvelle pauvreté a surgi, « liée au fait que la vie dans ses moindres recoins est aujourd’hui intégralement soumise aux lois de la marchandise et du spectacle ». A nous interroger sur nos addictions, sur cette convoitise de l’état de nanti qui a violé notre cerveau, qui l’a colonisé totalement, nous réduisant à ne plus désirer que ce qui nous manque et qui n’a de prestige que parce que nous en sommes privés. C’est cette nouvelle misère qui est à rejeter par un acte d’insubordination urgent et vital. Or, cette vision du monde prend l’eau, dit-elle, de toutes parts. La vision d’un nouvel horizon se dessine, d’une autre société. Nos cœurs recommencent à battre, avec une intelligence sociale « génératrice de richesses », l’imagination de « formes inédites de travail », prenant en compte les facteurs individuels, sociaux, environnementaux, abolissant peu à peu ce qui avilit, comme la hiérarchie, le management, le lien de subordination à l’employeur. Bref « une meilleure répartition des tâches et des biens ». Mais en se posant la question cruciale, pour une société soucieuse du bien commun, du partage des revenus, des statuts et des protections du travail. Et Lydie Salvayre le crie : ce n’est pas du pipeau.

Et, pour en dire infiniment plus à propos de ce travail, et arriver à un retournement rimbaldien, elle sort son Freud. Qui disait déjà que, certes le travail « vise à satisfaire nos besoins », mais « surtout à occuper, distraire et faire barrage à cette part pulsionnelle des hommes, cette part sauvage, irrationnelle et prête à bondir sur le premier cul qui s’amène ». Bref, le travail serait une calamité fondatrice et une souffrance nécessaire en assurant la décapitation, ou en tout cas la sublimation, des pulsions génésiques des hommes. Et nous entendons qu’il s’agit de sédentarisation de la sexualité dans une famille œdipienne bien normale où reproduire le couple des parents dans un nouveau couple, bref de finir dans les ruines circulaires borgiennes dès que l’adolescence a pointé son nez, cette installation des « assis » au « ventre de curés se démenant sous la couverture parmi des meubles abrutis » auxquels tourna le dos Arthur Rimbaud, et cette « normalité » de nantis, chacun ayant sa chacune sous la main. Ce qui, d’une part met fin au nomadisme sexuel (bondir sur les culs) et d’autre part met en effet au travail avec le plus d’ambitions viriles possibles, car comme en témoigna si bien le père de Franz Kafka, il faut que l’homme soit à la hauteur pour faire la vie belle à épouse et enfants. Et voilà comment les protagonistes-du-travail-des-autres exploitent une fixation archaïque restée en aplomb des humains depuis la nuit des temps, celle à la fantasmatique mère toute-puissante, que les hommes retrouvent rajeunie dans une femme lorsqu’à partir de l’adolescence la pulsion sexuelle éruptive tel un « petit garçon » réclame la satisfaction immédiate de son besoin lobotomisant à sa maman, et la femme, dans une logique de répétition, se retrouve dans l’affaire aussi bien installée que sa mère en éternelle petite fille, fille-mère étant en poupée-gigogne, puisque par les gains du travail, se faisant un trou dans la vie le plus socialement et matériellement réussi possible, l’époux lui fait la vie belle, a conquis pour Lady Macbeth un royaume.

Mais Ladie Salvayre n’est pas d’accord, sa vision est « autrement séduisante », celle de laisser libre cette part érotique de « paresser » et non pas toute de suite « casée » (et cela fait entendre, avec le côté solitaire de cette paresse, que des culs ne sont pas autant qu’on pourrait le croire sur le marché des amants afin de trouver un Macbeth capable pour ses beaux yeux de conquérir le royaume), parce qu’elle se convertira et se transfigurera en « d’imprévisibles œuvres ». S’opposant à ce que « œuvre » se traduise justement en « travail ». Et, par les mots de Rabelais, elle prie les apologistes-du-travail-des-autres d’allez se faire voir ailleurs. Lorsque cette part érotique reste libre, elle peut se sublimer, le poète en soi devenant artiste, afin de représenter et surtout de transmettre à quel point chaque vie humaine singulière est belle d’elle-même, qu’elle n’a pas besoin qu’un homme puissant par ses ambitions de travail fasse cette vie belle nantie et « assise ».

Alice Granger

Livres du même auteur

et autres lectures...

Copyright e-litterature.net

toute reproduction ne peut se faire sans l'autorisation de l'auteur de la Note ET lien avec Exigence: Littérature